Geschichten über den Weiler Freiburghaus und seine frühen Bewohner

Freiburghaus ist ein kleiner beschaulicher Weiler geblieben, nicht viel grösser als vor Jahrhunderten, immer noch dominieren die grossen Berner Bauernhäuser, wenngleich nicht mehr alle als Bauernbetrieb dienen. Infolge der erzwungenen Umstellung vom Getreidebau zu der arbeitsintensiven Milchwirtschaft, hat man vor 160 Jahren die drei Höfe in 7 Einheiten aufgeteilt. Wenn Sie weiterlesen, erfahren Sie, wie der Ortsname entstanden ist und man davon den Eigennamen abgeleitet hat. Sie vernehmen einiges über die frühen Bewohner von Freiburghaus und seine wagemutigen Protagonisten, wie sie das Bauernleben, das Gemeindewesen und das Staatswesen aus- und mitgestaltet haben. Zahlreiche interessante und deutliche anthropogene Veränderungen in der Landschaft haben sich als Zeichen von antikem Ackerbau herausgestellt.

Der Anfang ist eine Donation mit Hintergedanken

Ich glaube, dass im 13. Jahrhundert das aussterbende Grafengeschlecht Sternenberg umfangreichen Grundbesitz im Gebiet von Neuenegg an die Johanniter Komturei Freiburg i.Ue. verschenkt hat. Darunter das Gebiet vom späteren Freiburghaus, das zum Kirchensatz von Neuenegg gehört haben mag und wahrscheinlich schon damals am Weg von der Fuhrt über die Sense gelegen ist. Aber für das Hochziehen von Karrenwagen mit zusätzlicher Zugkraft fehlte noch der nötige Dienstleister. Es kann sein, dass der Aufbau dieses Service sogar eine Bedingung der Donation war, und von langer Hand geplant und zu Weg gebracht worden ist.

Freiburg markiert Präsenz rechts der Sense

Hier einen Gutshof aufzubauen, könnte auch ein politisches Signal von Freiburg an das ambitionierte Bern gewesen sein. Dass man rechts der Sense Freiburger Präsenz markiert. Oder weil es sonst Niemand wollte oder tun konnte.

Ein Hof, mit Pferdetränke und Verpflegung für die Fuhmänner und Reisenden auf dem Weg zwischen Bern und Freiburg war schlicht notwendig. Ausserdem war und ist der Weg bis heute deutlich attraktiver, weil weniger steil und kräftezehrend, als diejenigen über Laupen oder Neuenegg. Die Johanniter als Grundherren hatten sich für dieses Projekt einspannen lassen. Sie hatten zweifellos das nötige Rüstzeug und genügend Geld, die Sache anzugehen. Schon allein die Wasserversorgung, die für die damalige Zeit seinesgleichen sucht, bedurfte gründliche Planung.

"Friburghus Gut" Gründung 13. Jh.

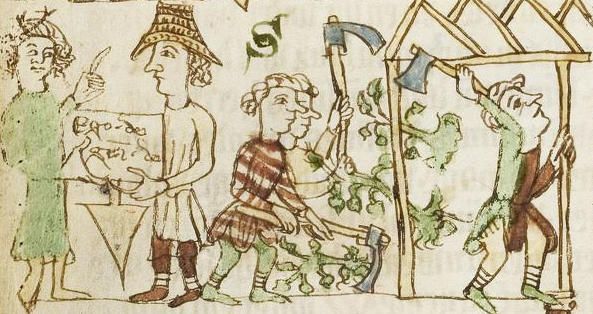

Aus der Heidelberger Handschrift des Sachsenspiegels: Uebergabe der Erbzins Urkunde durch den Grundherrn an den Lehenmann, Roden des Waldes und die Aufrichte.

Aehnliches geschah in Freiburghaus. Die Grundherren kamen aus Freiburg und nannten den Hof "Friburghus Gut". Es war die Johanniter Komturei, die das Projekt stemmen konnte und mit einer sicheren Wasserversorgung beginnen musste. Gebaut wurde ein 1500 Meter langes Leitungssystem. Die Grabarbeit von Hand, an die 2000 Tonröhren fachgerechten Verlegung etc., ein riesen Aufwand. Die erste Aufrichte dürfte im 13. Jh erfolgt sein. Von diesem Haus sind im Keller des Oberhus noch Reste vorhanden (siehe Galerie und Ortsgeschichte).

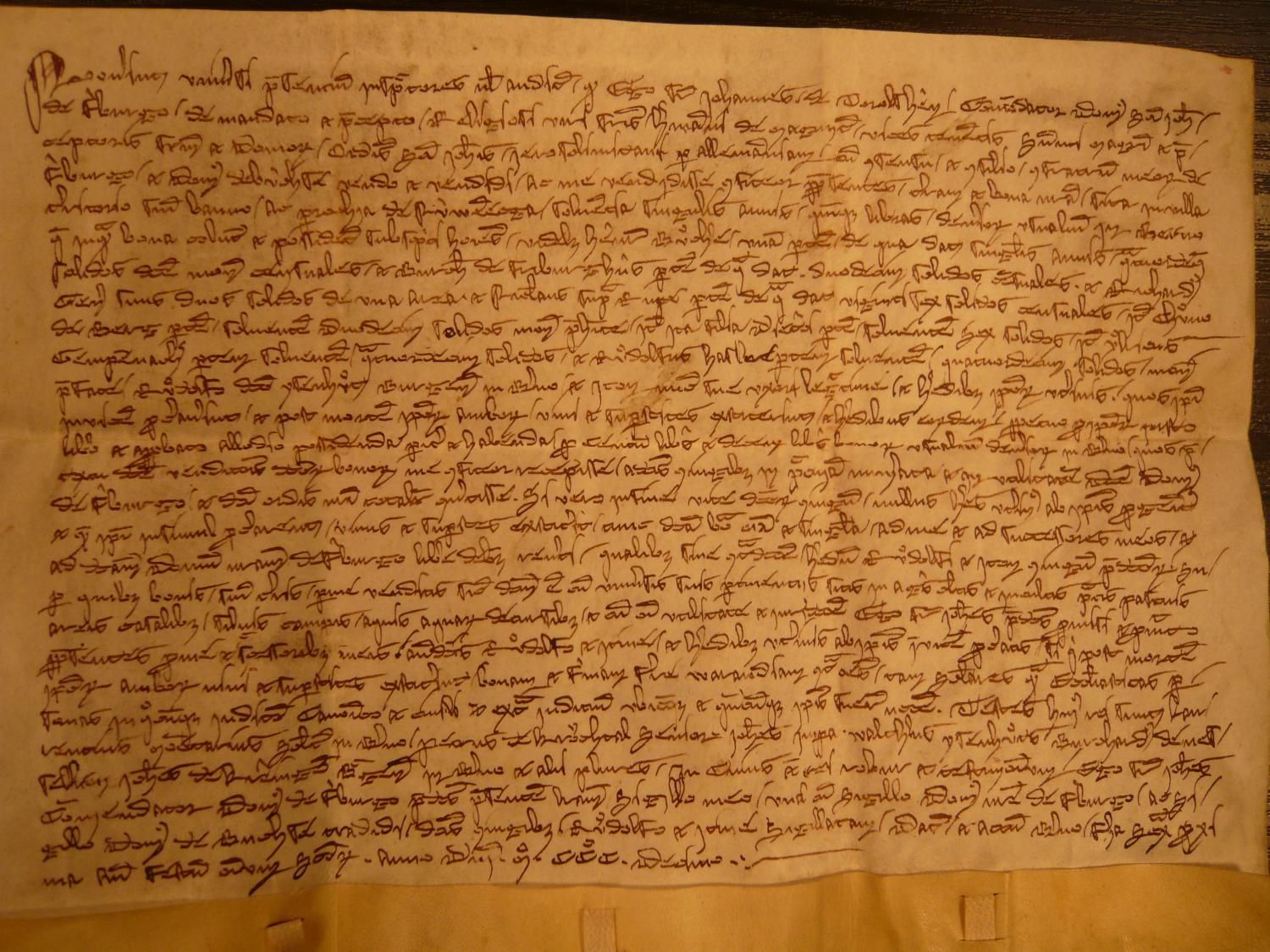

1310 wird Freiburghaus nach Bern verkauft (ältestes amtliches Dokument von Neuenegg)

Hochinteressant ist folgendes: Urkunde vom 30. Oktober 1310, das Johanniterhaus zu Freiburg i. Ue. verkauft an Rudolf Isenhut (er hatte ein Armenhaus), Burger zu Bern, für 110 Pfund seine Besitzungen in Neuenegg zu freiem ledigen Eigen. Die Besitzungen mit gesamt 100 Jucharten und 8 Lehen Pächtern waren sehr umfangreich, darunter "Burkhard von Friburghus Gut und Richard der Schwiegersohn" mit 14 Jucharten. Der Wohnort der anderen Lehen Parteien ist nicht angegeben, möglich in der Nessleren (Heinrich Bucher) und in Brüggelbach. Der Kaufgegenstand enthielt (nebst Lehenleuten!) Häuser mit Hofstatt, Aecker und Brachen, Wiesen, Weiden, Wälder, Felder, Quellen, Wasserversorgung fliessend!

Original (Bild) im Staatsarchiv Bern, Fach Fraubrunnen. Abschrift (lat.): Fontes 4, Seite 438, Nr. 410.

Dieser Verkauf war eine direkte Folge der hohen Kosten der Kreuzzüge. Die Orden verarmten zusehends und mussten viele Güter veräussern.

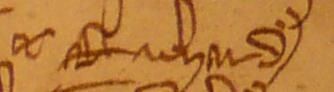

Ausschnitte aus obiger Urkunde: "Burki ze Friburghus" 7. Zeile von oben

"Richard"

"Schwieger Sohn"

2 Jahre später kauft derselbe Rudolf Ysenhut zusammen mit Peter Bucher von Freiburg (letzterer für seinen Sohn Heinrich) weitere Güter von einem Albert Pikart, Bürger von Freiburg. Die Güter mit gesamt an die 60 Jucharten befanden sich in Flamatt (Schrötern), Neuenegg und in der Nessleren (Pächter in der Nessleren: Jacobus de Utenwile / Heinrich Bucher).

Original im Staatsarchiv Bern, Fach Laupen, Abschrift (lat.): Fontes 4, Seite 559, Nr. 535

Fryburgs-Hus, Fryburghus, Freyburghus, Freyburghaus, Freiburghaus? Die Schreibweise des Namens oder des Ortes ist wie in den alten Dokumenten wiedergegeben, entsprechend der Zeit.

Das Friburghus Gut. Allein das Hofparzellen Areal reichte bis zur Sense im Süden und im Westen vom Schleipfengraben bis zu den Kirchengütern von Neuenegg. Etwa 1 Km2 oder um die 100 ha. Dazu kam Land in der Riedere, dem Quellgebiet des Brunnens um die 10 ha, jenseits der Sense in der Schröteren etwa 4 ha (Konfisziert 1653), Flächen in Neuenegg (1.4 ha), die die Milchsiederei Nestlé 1903 gekauft hatte und auch noch im Marizried (3.8 ha), das 1834 verkauft worden ist. Alles in allem um 120 ha Fläche Land und Wald. Wahrscheinlich musste am Anfang und bei den ersten Hofteilungen 1532 etliches ausgereutet und urbar gemacht worden sein.

Die mittelalterliche Wasserquelle von Freiburghaus

1977, beim Nachgraben der Wasserfassung in der Riedere am Forstrand, kam ein mittelalterlicher, mit Granitplatten gemauerter Kanal mit einer momentanen Schüttung von 120 l/min zum Vorschein. Abklärungen mit dem damaligen Kantonsarchäologen Hans Grütter, haben eine klare Aehnlichkeit mit denjenigen Wasserleitungen in der Stadt Bern ergeben, welche auf ihre Entstehung in der Gründungszeit dieser Stadt hindeutet (1191).

Dieses aufwendige Wasserversorgungssystem mit ausreichend Trinkwasser, steht mit der Schenke in Freiburghaus im Zusammenhang und diese andererseits mit mittelalterlichem Reise- und Warenverkehr von Freiburg nach Bern. Das Fassen und Ableiten des Wassers nach Freiburghaus entwässerte gleichzeitig die Riedere für eine Ackernutzung. 1502 gehörte die Riedere noch zu Freiburghaus.

Der moderne Wasserteiler.

Von der alten Verbindungsleitung aus Ton sind im Boden noch Reste erhalten. Heute ergiesst sich das Wasser in Eisen- oder Kunststoffrohre und wird nach einem Teiler auf 5 Liegenschaften zugeführt. Nicht etwa für alle Berechtigten gleichviel. Um die Mitte des 19. Jh. wurde ein Hof geteilt und ein anderer gedrittelt. Das Brunnenwasser in gleicher Weise, 2 erhalten je einen Viertel, die anderen je einen Sechstel.

Die Quelle liefert maximal um die 40 min/It. wie auf dem Bild. Bei längerer Trockenheit, wie sie seit den 2000er Jahren vermehrt vorkommen, kann die Schüttung auf 6 min/It zurückgehen. Klar zu Wenig. Deshalb beziehen wir auch Wasser aus dem öffentlichen Netz

Waren- und Personenverkehr über Freiburghaus im Mittelalter

Seit der Gründung der Stadt Bern gab es zunehmend Versorgungsverkehr aus der Westschweiz mit Getreide, Schlachtvieh, Wein, Apfelwein usw. Um den Brückenzoll der einzigen Sensebrücke bei Laupen einzusparen, gab es vom 13. bis 15. Jh. Warenverkehr über Freiburghaus. Vom Freiburgischen her führte eine Fuhrt über die Sense, dann mit leichter Steigung den Eichen vorbei nach Freiburghaus. Nach gefütterten, getränkten Pferden und Fuhrmännern ging es weiter über Brüggelbach, dann ansteigend dem Forst zu. Jedenfalls billiger als über Laupen, mit Brückenzoll und starken Steigungen.

Die Taverne "Zum Bären" in Freiburghaus

Die damalige Wirtschaft war als Rast und Absteige für Handelsreisende ein wichtiger Dienstleistungsort gewesen. Den wichtigsten Hinweis erzählten mir ältere Leute, sie wollten noch wissen, man habe beim Oberhaus früher Pferde ausgetauscht. Getauscht oder nicht, unterstützende Zugkraft bei den Steigungen soll damals immer mit zusätzlichen Pferden geleistet worden sein, um die eisenbereiften schweren Wagen den Hang hochzuziehen. In der zweiten Hälfte des 15. Jh., nachdem in Neuenegg eine Brücke war, dürfte der Warenverkehr über Freiburghaus versiegt sein.

Die Taverne für lokale Bedürfnisse bestand aber weiterhin. „Agnes“, die Wirtin zu Fryburghus, die Tochter des Uli Fryburghus, war am 30. Januar 1595 Taufzeugin. Die Wirtschaft hiess „Zum Bären“. Wie lange gewirtet wurde, weiss ich noch nicht, jedoch sind beim jetzigen, etwa 250 jährigen Oberhaus am Scheunentor immer noch zwei Bären erkennbar.

An Sonn- und Feiertagen haben auch Leute aus Laupen hier haltgemacht. Der erzwungene beschwerliche Kirchgang nach Neuenegg von 1339-1534 und die Rast in Freiburghaus führte zu engen familiären Verbindungen, die in Taufrodeln von Laupen ab 1555 ersichtlich sind (Freiburghaus mit Klopfstein, Zingg, Zarli, Balmer, Ruprecht).

Ahnen aus der Pfalz

Woher aber kamen die verpflichteten Lehenleute, unsere Vorfahren? Ich glaube, die Gutsherren hatten gute Bauern aus ihren Stammlanden für ihre neuen Güter verpflichtet. Hinweise gibt es. Im Kaufbrief von 1310 ist ein Johannes von Terolsheim, Oberhaupt des Hauses Johannes von Freiburg i. Ue. genannt. Googlet man Terolsheim, so wird der Ort Gerolsheim bei Mannheim genannt. An diesem Ort gab es ebenfalls einen Orden, aber ein Johanniterorden lag nur 15 km entfernt, beides in der Kurpfalz, einem Gebiet bei Mannheim. Und, wie ich in der Rubrik „der Rebell“ schreibe, hat der Lienhard Friburghaus mit seiner Familie 1653 in Wyngart, der Kurpfalz zugehörig, Zuflucht gefunden. Das war kein Zufall. Er hatte dort noch Bekannte oder Verwandte.

Staufer haben Spuren gelegt

Das 13. Jh. war geprägt von politischen Umbrüchen und wirtschaftlichem Aufschwung. Bis um die Mitte des Jh. und darüber hinaus, hatte das Adels- und Königsgeschlecht der Staufer, aus der Kurpfalz gebürtig, wesentlichen Einfluss auf die Geschichte der deutschen Schweiz. Es liegt nahe, dass dieser Adel auch Klostergründungen gefördert hat, auch die Johanniter.

Das überlassen von Neuenegger Gütern an den Johanniter Orden in Freiburg wird noch durch das Gründungs-Patronat der Kirche Neuenegg untermauert, es ist Johannes der Täufer!

Die Kurpfalz, eine alte Heimat

Immer wieder stosse ich auf Hinweise von Verbindungen dorthin. Selbst die imposante Grasburg soll für den letzten Staufenkönig +1250 gebaut worden sein. Vermehrt höre ich ein hartnäckiges Weitersagen, dass die Freiburghaus von Deutschland gekommen seien. Eine Mär ist natürlich, dass sie etwas auf dem Kerbholz gehabt hätten.

Der Löwe in der Kurpfalz und in der Nessleren

Der Löwe prangt auf dem Wappen der Pfalz und, auch in einem eingemauerten Türsturz in der Nessleren. Siehe auf Seite Familienarchiv.

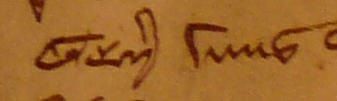

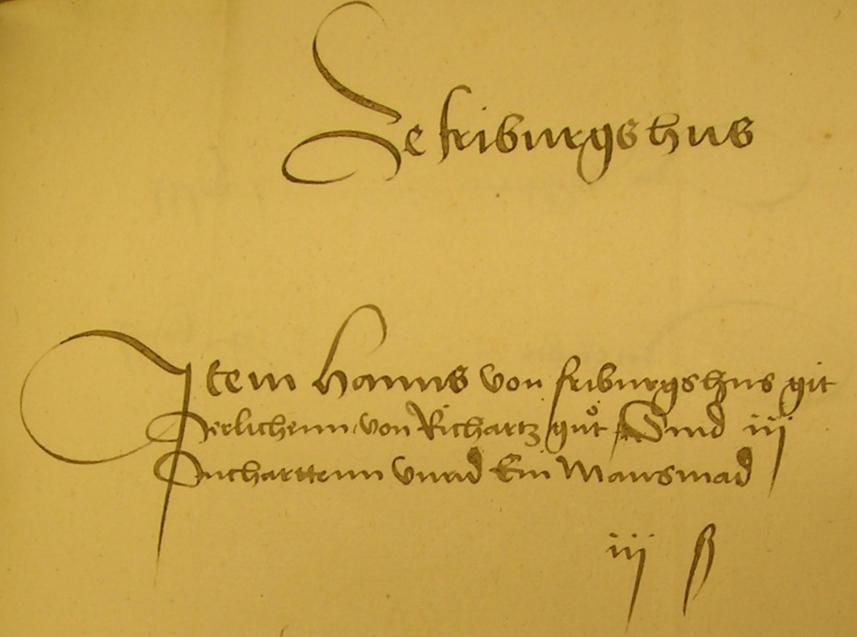

Hanns von Friburghus Gut 1502

Ausschnitt aus dem Bodenzins Urbar von 1502 für "Hanns von Friburgs Hus git Jehrlichen, von Richarts gut..". Er bauerte auf dem bis dahin einzigen Hof zu Freiburghaus, ganz oben bei der grossen Linde. 1529 wird von einem Hausbrand berichtet und der genannte Hanns lebte nicht mehr. Der Richard von 1310 wird noch einmal erwähnt!

Gemäss den Dokumenten waren um 1500 2 Stammfamilien mit 5 Söhnen und 3 Töchtern anwesend. Dazu mehr in der Rubrik "Die Familie 1560".

Friburg Haus 1710

Ausschnitt aus Samuel Bodmers Marchatlas von 1710. In Friburg Haus sind von Osten her drei Häuser zu sehen, mit dem grossen Gemüsegarten vor dem älteren "Oberhus", der damaligen Wirtschaft (um 1840 abgebrochen). Jenseits des Schleipfen Grabens im Riedli sind zwei Häuser. Die kleinräumige Feldstruktur mit Hecken und Feldbäumen ist heute gänzlich verschwunden. Gleichförmige Getreidefelder in den Gewannen deuten den damaligen Feldbau an mit Winterweizen, Sommerweizen und Brache, die Dreifelderwirtschaft. Reiner Getreidebau, ohne Hackfrüchte oder Graswirtschaft in der Fruchtfolge. Weiter sehen Sie, wie man damals den Schleipfenbach im Sensetal unten zum Düngen und Feuchthalten von Wässermatten genuzt hat. Feldwege sind keine zu sehen, die erst mit der Stallhaltung von Milchkühen um 1862 und dem dazu nötigen Grasen und Bschütten nötig geworden sind. Originalbild im Staatsarchiv Bern.

Der Strukturwandel

In Folge der Getreideimporte aus Uebersee (Schiff/Bahn um 1850) erlitt der Getreidebau eine starke Depression und verschwand fast vollständig. Das Haupteinkommen der Talbauern erodierte existenzbedrohlich. Eine andere Wirschaftsweise musste gefunden werden. Die folgende erzwungene Umstellung auf Milchproduktion im Talgebiet mit Käsefabrikation (Brüggelbach 1862) gelang schlecht. Man versuchte das bewährte Käsen auf der Alp ins Tal zu adaptieren. Die, gegenüber der Vollweide auf der Alp, eingeführte Fütterung der Kühe in ganzjahres Stallhaltung war der Grund für eine schlechte Käsequalität. Verschmutzte Tiere und schlechte Luft beim Handmelken war der Milchqualität abträglich. Dazu kam noch eine dem Inlandbedarf übersteigerte Produktion. Die Agrarökonomen erreichten zwar eine bessere Düngung der Felder mit Mist und Gülle, aber auch eine ruinöse Erodierung der Milchpreise.

Um 1500 zählte Freiburghaus 1 Haus und 2 Familien. Nachher gab es dreimal grössere Veränderungen. Einmal im 16. Jh. eine Hofteilung und ein zusätzlicher Hof. Oberhus, Ungerhus, Usserhus.

Diese drei blieben bis um die Mitte des 18. Jh. als die Industrialisierung einsetzte. Die Umstellung auf Milchwirtschaft steigerte die Arbeit pro Fläche erheblich. Deshalb wurde der oberster Hof gedrittelt. Ungerer wie auch Usserer zweigeteilt. Also Total 7. Gleichzeitig wanderte qualifiziertes Personal in die Industrie ab.

Die Mechanisierung brachte die nächste Zäsur. 1975 hat der Erste die Tore geschlossen, seither noch zwei weitere. Heute haben die witschaftenden vier noch Tiere, an zwei Standorten wird gemolken. Weil der Boden für Ackerbau nicht die beste Bonität hat und steiles Gelände nur Graswitschaft zulässt, werden die Tiere nicht gänzlich verschwinden.

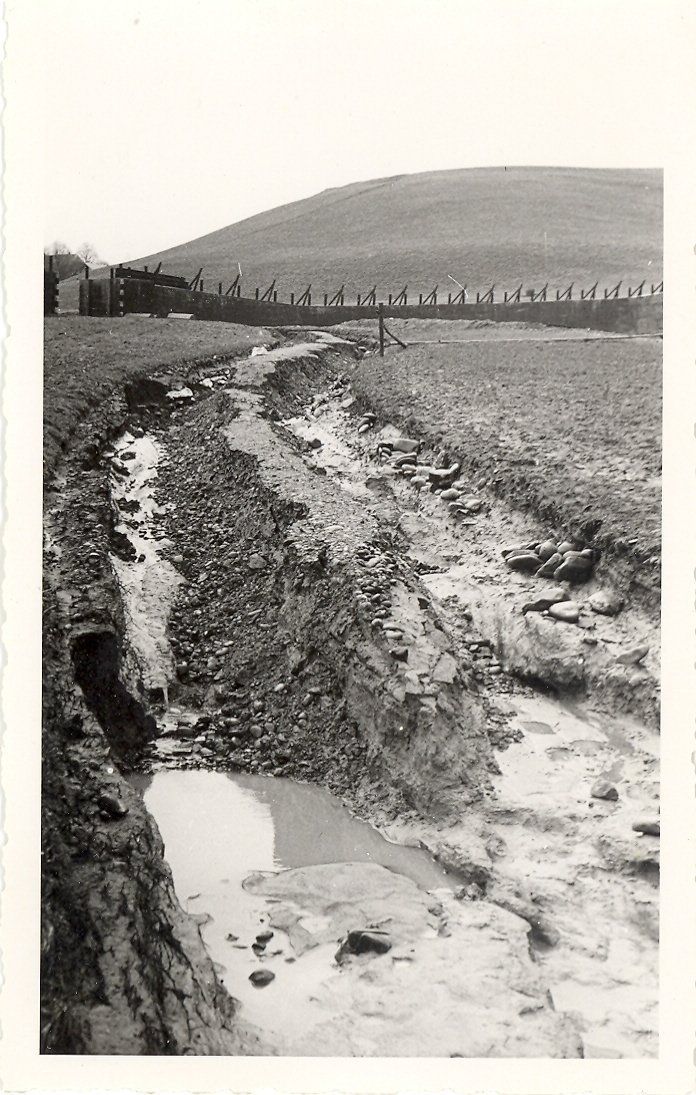

Auf dem Bild um 1940 im Sensetal aufgenommen, ist der mittelalter Aufstieg (bei den Eichen) nach Freiburghaus zu sehen. Vorne links mein Grossvater, meine Mutter und die zwei, bzw. vierbeinigen Diensten beim "Schöcheln/Birligen".

Zu sehen ist auch die umgepflügte Wiese am steilen Hang, die für die Kriegswirtschaft mit Kartoffeln bepflanzt werden sollte (Plan Wahlen). An dieser Stelle ein fragwürdiges Unterfangen.

Die auf dem unteren Bild abgebildeten Tankmauern (Panzersperren) sind noch nicht gebaut.

Zeitlich nahe und mit etwas anderem Blickwinkel entstanden die beiden Bilder fast an der gleichen Stelle.

Wiederkehrende Unwetter haben das Freiburghaus Strässchen ins Sensetal hinab mehrmals metertief stark beschädigt, wie hier am 11. März 1947. Der friedlich dahinplätschernde Schleipfenbach kann sich innert Minuten zum lebensgefährlichen Element verwandeln. Selbst der Teerbelag ist 2014 auf eine Länge von 100m zerstört worden.

Das markante Ueberbleibsel des 2. Weltkrieges sind die massiven und wehrhaften Tankmauern von 1941. Sie sollen als Denkmal für die Nachwelt stehen gelassen werden. Wer im Sensetal zwischen Laupen und Neuenegg unterwegs ist, kann das Bauwerk nicht übersehen.

Für Fragen oder Anregungen erreichen Sie mich unter:

fred.freiburghaus(ät)bluewin.ch