2023 haben Christoff Affolter, Harry Mischler, Markus Schläppi und ich, mit Bewilligung des ADB, den obigen Burghügel mit Metalldetektoren abgesucht. Nebst viel Eisenschrott haben wir 9 Münzen, eine Gürtelschnalle aus dem 13./14 Jh und eine Buchschliesse noch unbekannten Alters gefunden.

Uechtland wird deutschsprachig

Als Uechtland wird ein Gebiet bezeichnet zwischen Aare, Saane und der Stockhornkette. Nach der Römerzeit bist zur Jahrtausendwende. Ein Grenzland oder entmilitarisierte Zone zwischen west- und ostfränkischem Hoheitsgebiet. Die unfreundlichen Unterfraktionen Alemannen rechts und die Burgunder links von Aare/Sense. Dieses Gebiet sei wenig oder gar nicht bewohnt gewesen, eine Oede (Uecht), wahrscheinlich nur als Weideland genutzt. Nach 921 änderte sich die politische Situation im Uechtland grundlegend. Burgundische expansive Kräfte hatten die Grenze zu Alemannien von der Aare bis zur Reuss verschoben. Bis sie schliesslich 921 bei Winterthur eine Niederlage erlitten. 922, als Geste der Versöhnung, kann der hochburgundische König Rudolf II die alemannische Herzogstochter Bertha heiraten, die das Uechtland als Mitgift nach Burgund einbringt. Nach Beruhigung der Sicherheitslage, hatte das burgundische Königshaus vermutlich gezielt tausende Leute aller Berufsgattungen im bisherigen alemannischen Siedlungsraum gesucht, um das Gebiet zu Bevölkern und urbar zu machen. Zunehmender alemannischer Einfluss und Immigration ins Uechtland folgt. Wie ist es sonst möglich, innert kurzer Zeit bis um die Jahrtausendwende eine flächendeckende Pfarreienlandschaft einzurichten, so es überliefert ist. Gleich wie später der pfälzische Kurfürst tausende Schweizer für den Wiederaufbau seiner verwüsteten Pfalz angeworben hat.

Der Burgenbau an der Sense

Ueberaus spannend und schweizweit einzigartig sind die zahlreichen Burgen entlang der Sense mit 15 Burgstellen. Der Sensegraben, mit seinen zahlreichen Felsvorsprüngen, war für das Bauen sicherer Burgen geeignet und bot zugleich eine gute Kontrolle über die Flussübergänge. Bauherr war der alemannische niedere ministerial Adel. Anfänglich entstanden die sogenannten Motten oder Erdburgen, auf künslich erhöhten Stellen, mit einem Holz- Wohnturm versehen. Ringsherum mit Gräben, Wällen und Palisaden bewehrt. Fachleute setzen die Erdburgen ins 8. Jh zurück. Etliche Erdburgen Typen sind dann mit einem gemauerten Wohnturm verstärkt worden. Eine grössere, komfortablere Anlage, etwa mit einer Ringmauer, war aber nicht mehr möglich, weil der aufgeschüttete Baugrund unstabil war. Auf felsigem Grund, der entlang des Sensegrabens reichlich vorhanden ist, entstanden auch einige Steinburgen, die mit Ausnahme von Laupen, Grasburg und der Riedburg alle total zerfallen sind. Siehe Link am Ende der Seite. Die Hochblüte der Burgenzeit endete mit der Gründung der Städte Bern und Freiburg durch die Zähringer. Die Burgherren verliessen die teuren und kalten Mauern, um in der Stadt die nötige Sicherheit und wesentlich mehr Komfort anzunehmen.

Die Grafschaft Sternenberg bis 1388 und

das Landgericht Sternenberg 1388-1798

Grafik: Anne-Marie Dubler

Dargestellt ist die Grafschaft Sternenberg nach einer Marchbeschreibung von 1528, mittig die Dingstätte Landstuhl bzw. der Galgen. Sternenberg war eine Unterabteilung des “Burgundia circa Ararim“, ein Gebiet links der Aare zwischen der Stockhornkette und Jura bis zur Siggern. Unklar bleibt, ob das Sternenberg Geschlecht mit den Grafen von Laupen identisch oder verwandt war. Das Grafengeschlecht Laupen wird zwischen 1130 und 1175 und noch 1240 erwähnt, dasjenige der Sternenberg 1215 (Ulrich von Sternenberg gründet die Kirche Oberbalm) und 1257.

Die Sternenberg Burgstelle Neuenegg

Der Burgstellenkenner Harry Mischler von Thörishaus hat mir den Hinweis auf die Burgstelle gegeben. Warum die Stelle so lange unerkannt geblieben ist, ist rätselhaft. Der abgebildete Burghügel blieb unverändert und ist die untere Flüh, vis a vis der Kirche. Es war auch der private Sitz von Dr. Wander. Heute die Landhaus AG. Beim genauer anschauen, erkennt man eine starke künstliche Aufschüttung. Die Felsreliefkarte zeigt die Erhöhung nicht, flacht gegen Westen sogar ab. Der Fels, der beim Erweiterungsbau des Landhauses ergraben worden ist, liegt 8 m unter dem Plateau.

Ich schätze eine Aufschüttung von etwa 8 m, die mit den etwa 5000 m3 Erdreich aus der grossen Hohle oberhalb der gegenüberliegenden Kirche erreicht worden sein könnte.

Bild: Harry Mischler

Auf der Osteite des Hügels ist der Halsgraben noch unverändert vorhanden. Das Bauernhaus hat zwei Keller, von denen der Vordere mit Sandstein Gewölbe gebaut ist und wie das Haus in das 19. Jh. datiert. Der Hintere sieht ganz anders aus. Er ist quadratisch, gemörtelt, hat 1.3 m dicke Mauern und eine hölzerne Decke. Es ist das Fundament eines Wohnturms aus dem Mittelalter.

Das Sternbanner von Neuenegg hat den Grünen Hügel doch schon immer angezeigt. Oder?

Der Burghügel war eine viel besuchte Oertlichkeit

Fotos Schnalle und Buchschliesse: Judith Bangerter

Wer hat diesen Hohlweg gemacht?

Der grosse künstliche Hohlweg 60 m oberhalb der Kirche Neuenegg beginnend. Länge des Einschnitts 120 m, grösste Tiefe ca 10 m, grösste obere Ausdehnung ca 15 m, fehlender Inhalt um 5000 m3. Weil der Sandstein tiefer liegt, eine ideale Grube.

Gab es eine vernünftige Alternative, von hier das Material für die Aufschüttung zu nehmen. Wahrscheinlich nicht. Denn auf der Burghügelseite liegt der Fels nahe der Oberfläche. Keine gute Idee dort das Erdreich herzunehmen.

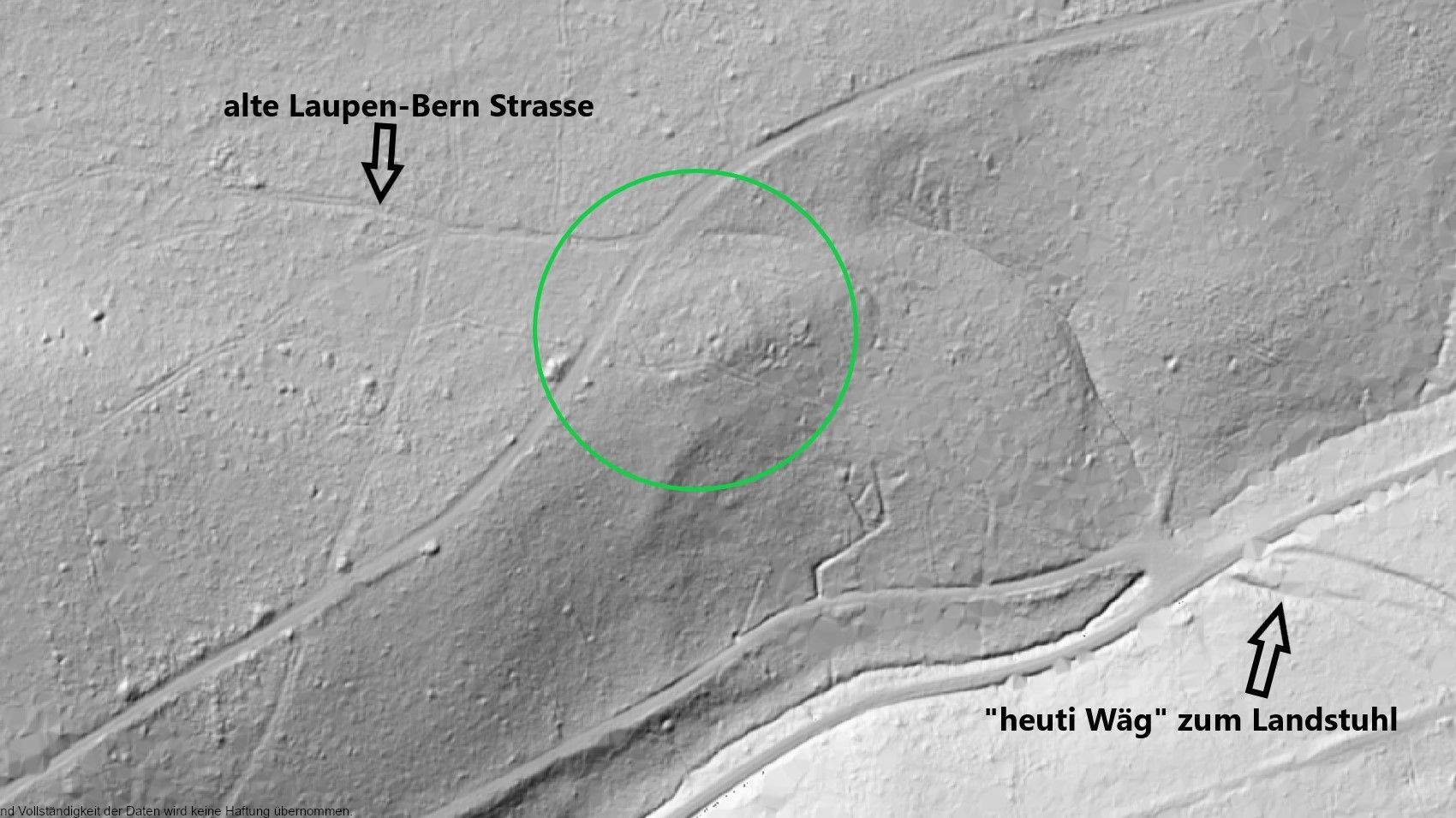

Der Landstuhl am ältesten Laupen-Bern Weg (Laupen, Wyden, Nessleren, Brüggelbach, Sonnenrain)

Im Neusiedlergebiet galt zunächst die mitgebrachte Lex Alamannorum, ein überliefertes altes Recht (nur Bussen, ohne Körperstrafen). Mit dem Uebertritt ins hochburgundische Gebiet ist eine Anpassung an das burgundische Recht jedoch naheliegend. Weil die Landleute des Lesens nicht kundig waren, hatten alle wehrpflichtigen Männer im Gerichtsbezirk an Landtagen teilzunehmen. Bei diesen Gerichtstagen unter dem Vorsitz des Grafen oder seines Statthalters, konnten die Untertanen Bitten und Klagen vorbringen oder sich die alten Rechte bestätigen lassen. Traktandiert waren ebenfalls allerlei Streitigkeiten zwischen den Untertanen, die der Vorsitzende zu schlichten versuchte. Offizialdelikte wie Raub, Mord, Totschlag und Brandstiftung ahndete das Gericht mit der Todesstrafe. Die Urteile wurden sofort vollstreckt und hatten Unterhaltungswert mit grosser Zuschauerbeteiligung.

Im M.a. war es üblich, Erhängte oder Geräderte bis zur Skelettierung hängen zu lassen, an übersichtlicher Stelle, an einer wichtigen Durchgangsstrasse. Jeder Passant konnte es sehen, wie in diesem Gebiet Recht durchgesetzt wurde. Die damalige Obrigkeit benutzte den Galgen als Mahnung und Demostration ihrer Macht.

Der Ruinenplatz Sonnenrain am Wilaringgraben

Eine rätselhafte viereckige Struktur, etwa 28x34 m, an der Oberfläche Mauermörtel, unter dem Waldboden ein gut 1m breites umlaufendes Mauerfundament. Für eine Burgstelle fehlen die typischen Sicherungswälle und der strategische Platz. Ohne Wald, der damals unexistent, wäre die Stelle für ein Gericht sehr übersichtlich an einer wichtigen Wegkreuzung gelegen gewesen. Mit Sichtverbindung von der Burgstelle und der Kirche aus. Für ein Blutgericht ist die Ruine aber deutlich überdimensioniert. Ihre Entstehung deshalb vermutlich einer anderen Bestimmung zugrunde liegt.

Der Wilaringgraben, ein Etymologie Versuch

In Urbarien von 1529 ist er "bildringen" und 1532 "Wüllringen" genannt. Gemäss Ortsnamenforschung ist es ein Ort oder ein Haus von "Bilart" oder "Wilhart", oder "bei den Leuten von...".

Weil Ziegelreste fehlen, könnte die Ruine auch etwas unvollendet Römisches sein. Das später bewohnt gewesen und zur Burgenzeit als Dingstätte genutzt sein könnte. Denkbar ist eine Nutzung unterschiedlicher Akteure über mehrere Zeitbschnitte seit ihrer Entstehung.

Lidar Bild: Geoportal BE

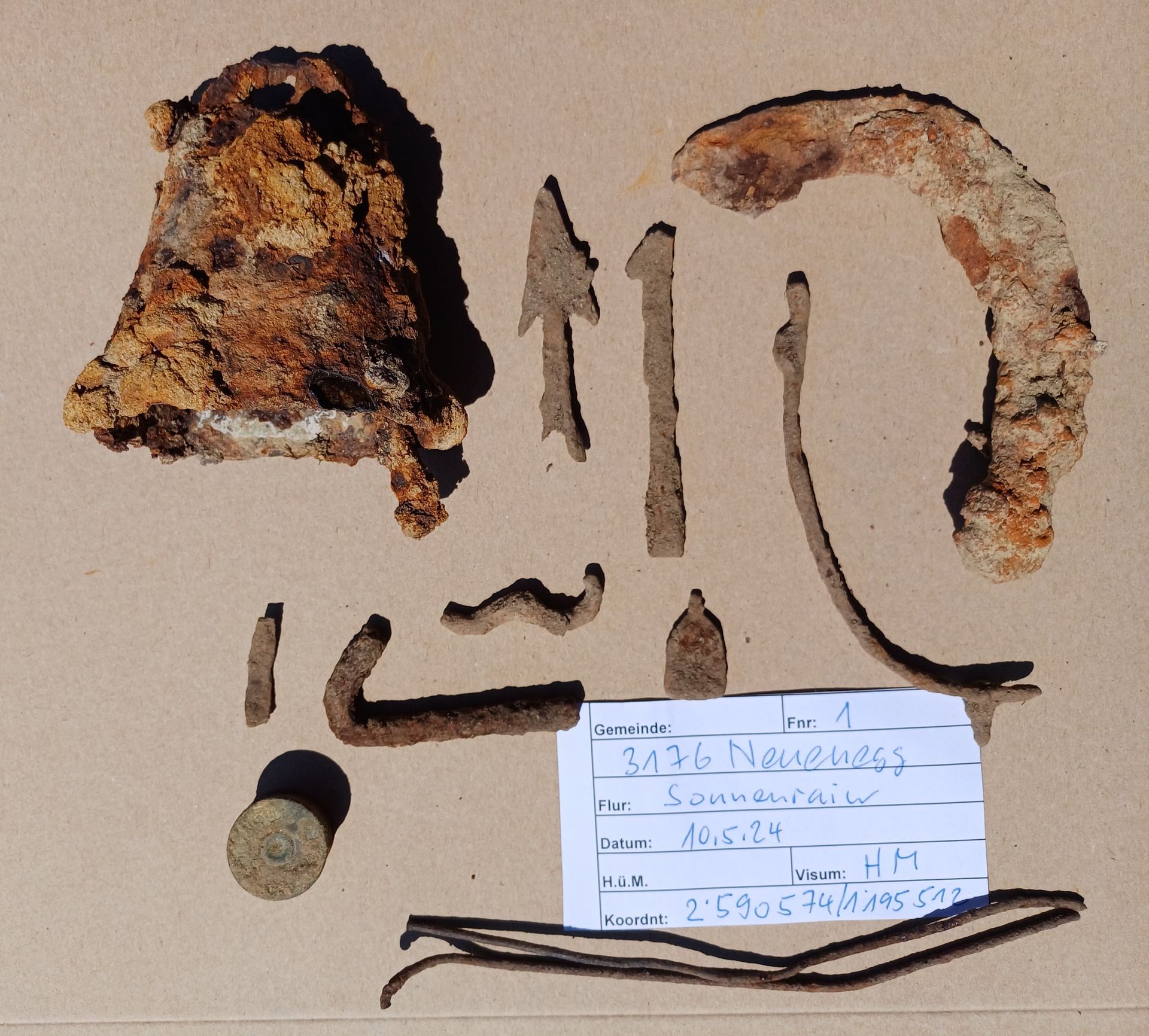

Metalldetektorfunde

Mit Bewilligung des ADB haben Christoff Affolter, Markus Schläppi, Harry Mischler mit Sohn Pascal und ich, den Ruinenplatz abgesucht. Nebst modernem Schrott, haben wir auch Altes gefunden. Einmal eine Kleintier Treichel, eine seltene Pfeilspitze aus dem Früh- bis Spätmittelalter, einen Reitersporn aus dem 11. Jh. und ein Wellenrandhufeisen.

Nicht aufgefunden haben wir Nägel für ein Haus des Mittelalters oder Ziegelfragmente, die auf ein römische Villa hindeuten könnten. Fliessendes Wasser ist auch nicht auszumachen.

Der Forstplan von 1735 (ein Ausschnitt)

Nach diesem Plan hatte die alte Laupen-Bern Strasse über den Bramberg noch eine Verbindung zum Sonnenrain (roter Punkt). Alternativ, bei Nässe im Forst, benutzte man die Nessleren Strasse, weil zu Derzeit die Strassen noch ohne Kiesbett oder Belag versehen waren. Der Weg zum Sonnenrain ist im Gelände noch gut erkennbar. Heute vereinigt sich die Nessleren und die Laupen Strasse und führt zur Wangersmattkreuzung.

Auf dem Plan hatte es ein "Steinigs Brügli", bei dem vermutlich Steine von der Ruine am Sonnenrain ihre Verwendung gefunden haben könnten.

Die Ruine Sternenberg in den Quellen

In den schweizerischen Rechtsquellen steht unter Landgericht Sternenberg von 1528: „Von dem Landstuhl im Forst...sind keine Rudera mehr sichtbar, wohl aber dem Nahmen nach noch bekant, und dermahlen noch im Wissen, dass ein Schloss ohnweit diesem Landstuhl gestanden und in ältesten Zeiten hieselbst Landtage gehalten worden“ (Landtage beim Schloss? Oder doch beim Galgen?) Wie lange der alte Landstuhl in „Betrieb“ war, ist schwer zu sagen. Sobald eine neue Strasse anderswo durchführte, liess man die Stelle verfallen, ein neuer Gerichtsort wurde eingerichtet. Die Landtage wurden aber weiterhin auf dem Landstuhl abgehalten: unter den Tannen. Der Freyweibel und die Vorsitzenden sassen im Schatten! In jüngerer Zeit sind die vom Waldboden überdeckten Mauerreste am Sonnenrain leider für die Burgstelle Sternenberg in Anspruch genommen worden, was nicht stimmen kann. Und die Rechtsquellen datieren 200 Jahre nachdem das Blutgericht von Neuenegg nach Bern verlegt worden ist. Was nach 200 Jahren Weitersagen noch Wahr sein soll, ist zweifelhaft.

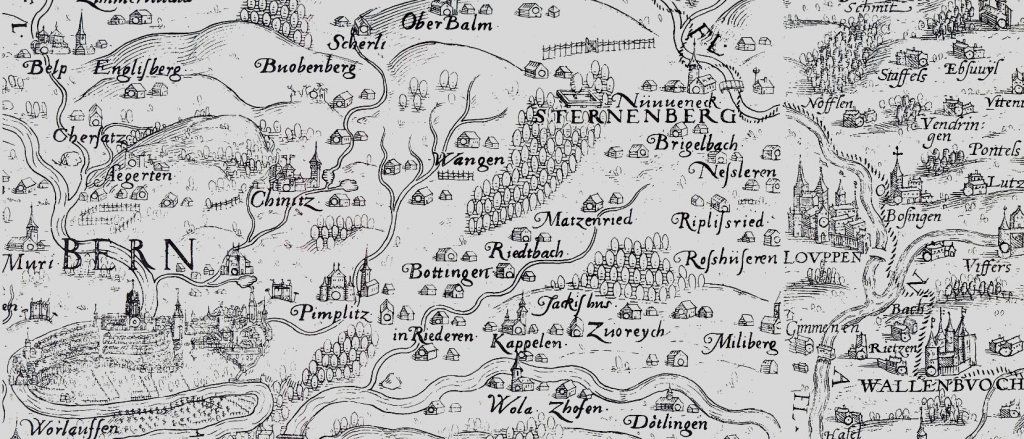

Thomas Schöpf Karte 1577

Thomas Schöpf, der Arzt war, stellt den rechteckigen Gerichtsplatz Sternenberg an den Forstrand. Weil das Blutgericht um diese Zeit schon 200 Jahre in Bern war, wird kein Galgen mehr angezeigt. Stattdessen steht ein grosser Baum inmitten des Rechtecks. Die Oertlichkeit orientierte sich an der damaligen neuen Freiburg-Bern Strasse, die erst 1470 mit einer steinernen Brücke an der Sense (Bild) eröffnet worden war. Vorher gelangte der Verkehr über die Brücke von Laupen und die alte Laupen-Bern Strasse über den Bramberg.

Wie auf der Karte zu sehen ist, bestand damals Neuenegg nebst Streusiedlungen lediglich nur aus der Kirche und 2 Häusern. Ein klares Zeichen für ein langes Abseits.

Die Burgstelle Sternenberg in der Scherliau. Auch hier eine aufgeschüttete Motte. Mauerreste hat es keine. Deshalb dürfte die Erhöhung nur eine Holzburg getragen haben.

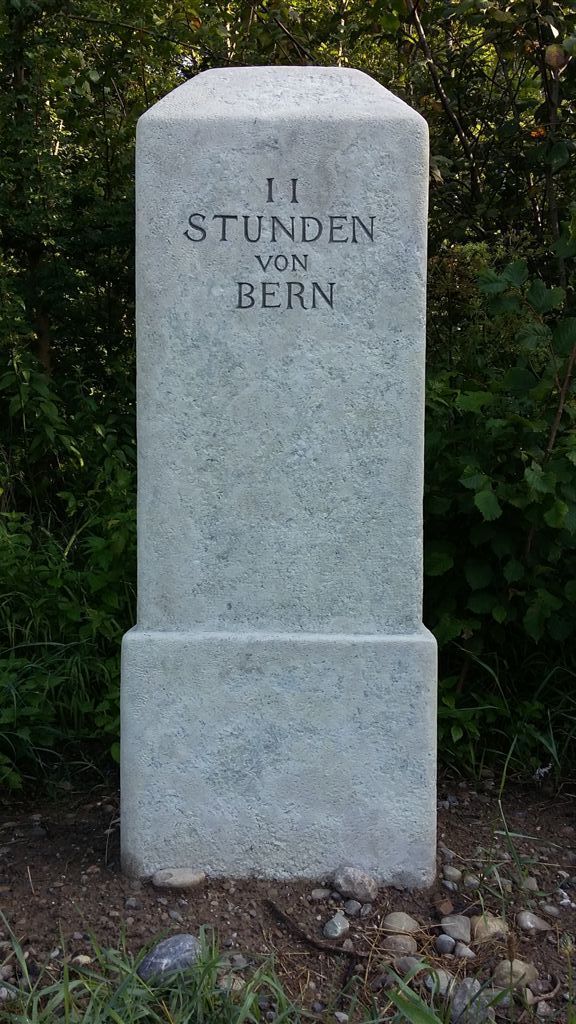

Der II Stunden von Bern Stein an der Landstuhlstrasse ist soeben restauriert worden. Wenn er noch am Originalplatz steht, weist er immer noch den direkten Weg nach Westen am damaligen Landstuhl vorbei nach Laupen, über Brüggelbach, Nessleren und Chutzen. Ein mittelalterlicher Weg (heute Wanderweg).

Auch östlich des Steins findet man den alten Anschluss nach Oberwangen. An der Stahlengasse oberhalb Oberwangen zweigt ein Weg nach Westen ab durch eine Mulde über Feld (eine Hofzufahrt).

Koordinaten Stundenstein LV95: 592 369 / 195 838

Mehr über das Uechtland und seine zahlreichen damaligen Burgen, auch Sternenberg/Neuenegg, finden Sie sehr detailliert und aufschlussreich mit vielen tollen Fotos dargestellt, auf der Webseite von Harry Mischler unter http://www.uechtland.ch/index.html

Wandervorschläge in unserer Gemeinde zu historischen Orten finden Sie unter https://www.neueneggerwege.ch erstellt und betreut vom Verein https://www.pro-neuenegg.com

Quellen und Literatur der Webseiten:

Bodenzins Urbarien Laupen im Staatsarchiv Bern

Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen (SSRQ) http://ssrq-sds-fds.ch/online/

Kirchenbücher CD der Gemeinde Neuenegg von Lewis Bunker Rohrbach & Staatsarchiv Bern

„Sittenregeln Menschengerecht?“ Von Hans Marschall und Elisabeth Bachofen

„Gemeinde Neuenegg“ Ein Beitrag zur Geschichte des Bernischen Gemeindewesens

von Hans A. Michel

„Der Rebell vom Eggiwil“ Von Urs Hostettler

„Die Bauern in der Geschichte der Schweiz“ Von Albert Tanner/Anne-Lise Head König/Andreas Suter

„Staatswerdung und Verwaltung nach dem Muster von Bern“ von Anne-Marie Dubler.

„Berns mutige Zeit“ Das 13. und 14. Jahrhundert neu entdeckt

„Geschichte der Alemannen“ von Dieter Geuenich

„Das Amt Laupen 1779“ von Rudolf Holzer

„Die Geschichte der Schweiz“ Verlag Schwabe

„Historisches Lexikon der Schweiz“ Verlag Schwabe

Ergänzende Hinweise zu Burgen und zum Verkehrswesen im m.A. von Harry Mischler

Publikationen des Emanuel Lüthi über alemannische Sperranlagen im Gemeindegebiet von Neuenegg