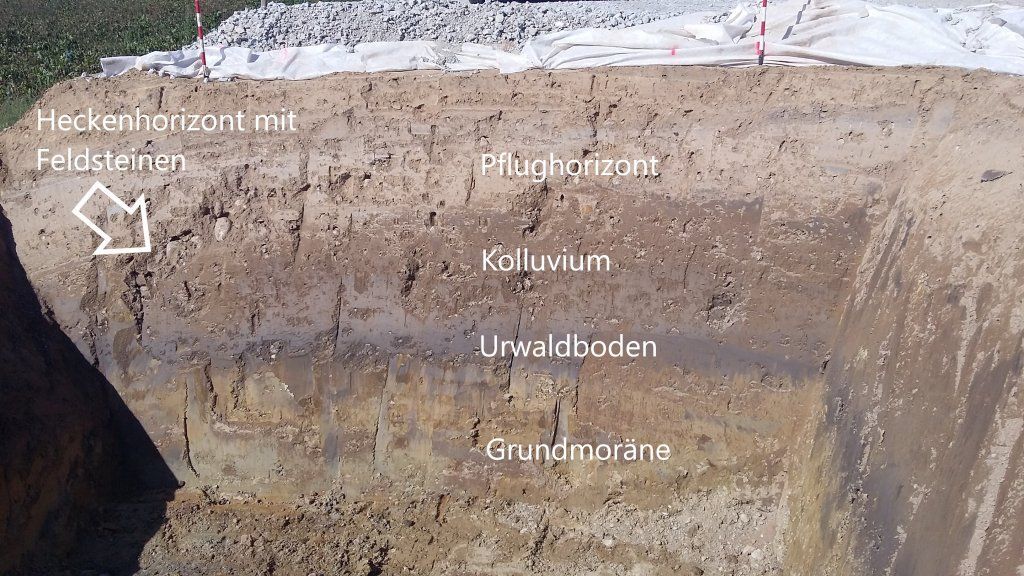

Profil der Römerstrasse

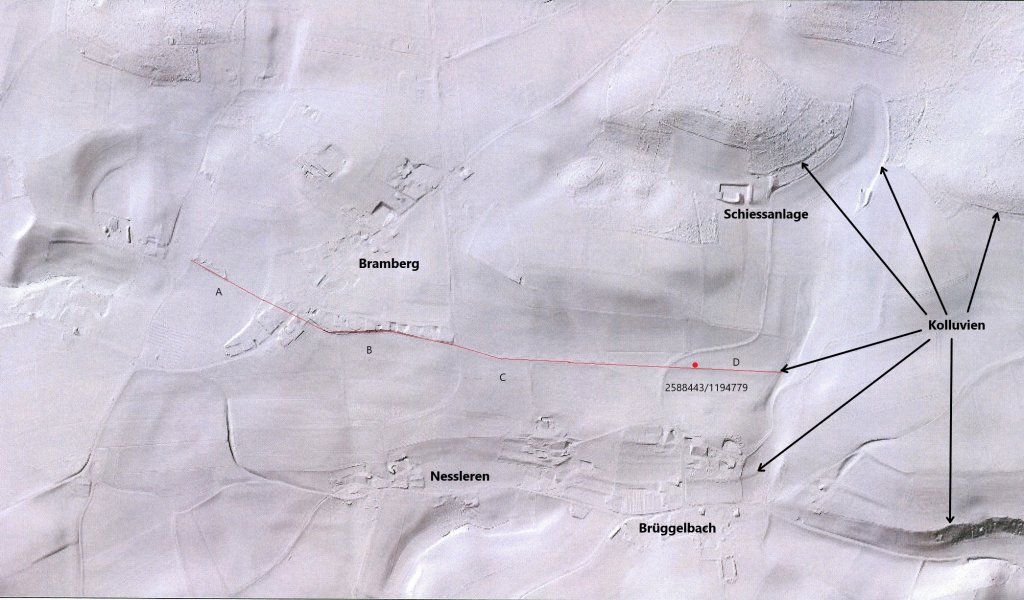

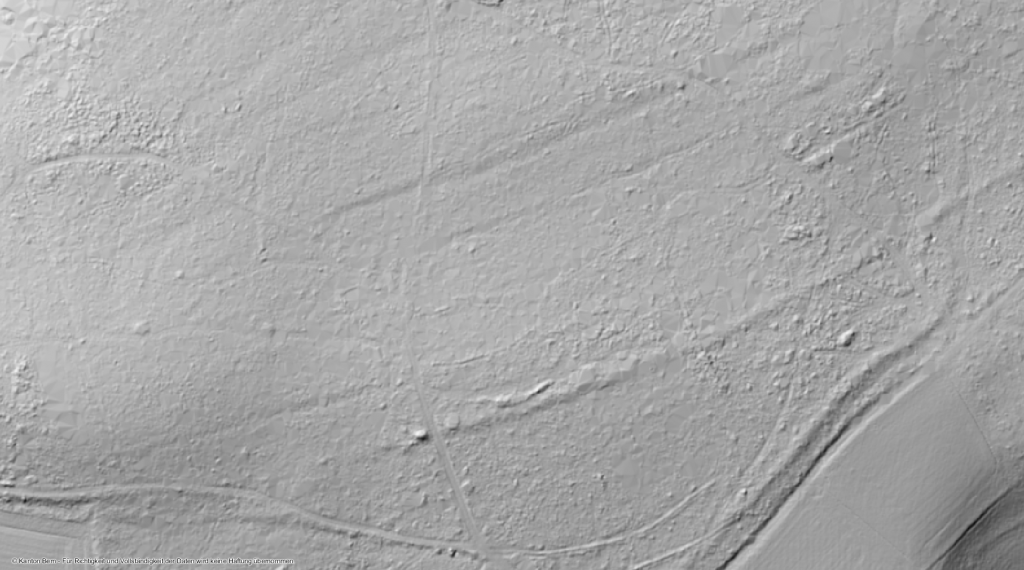

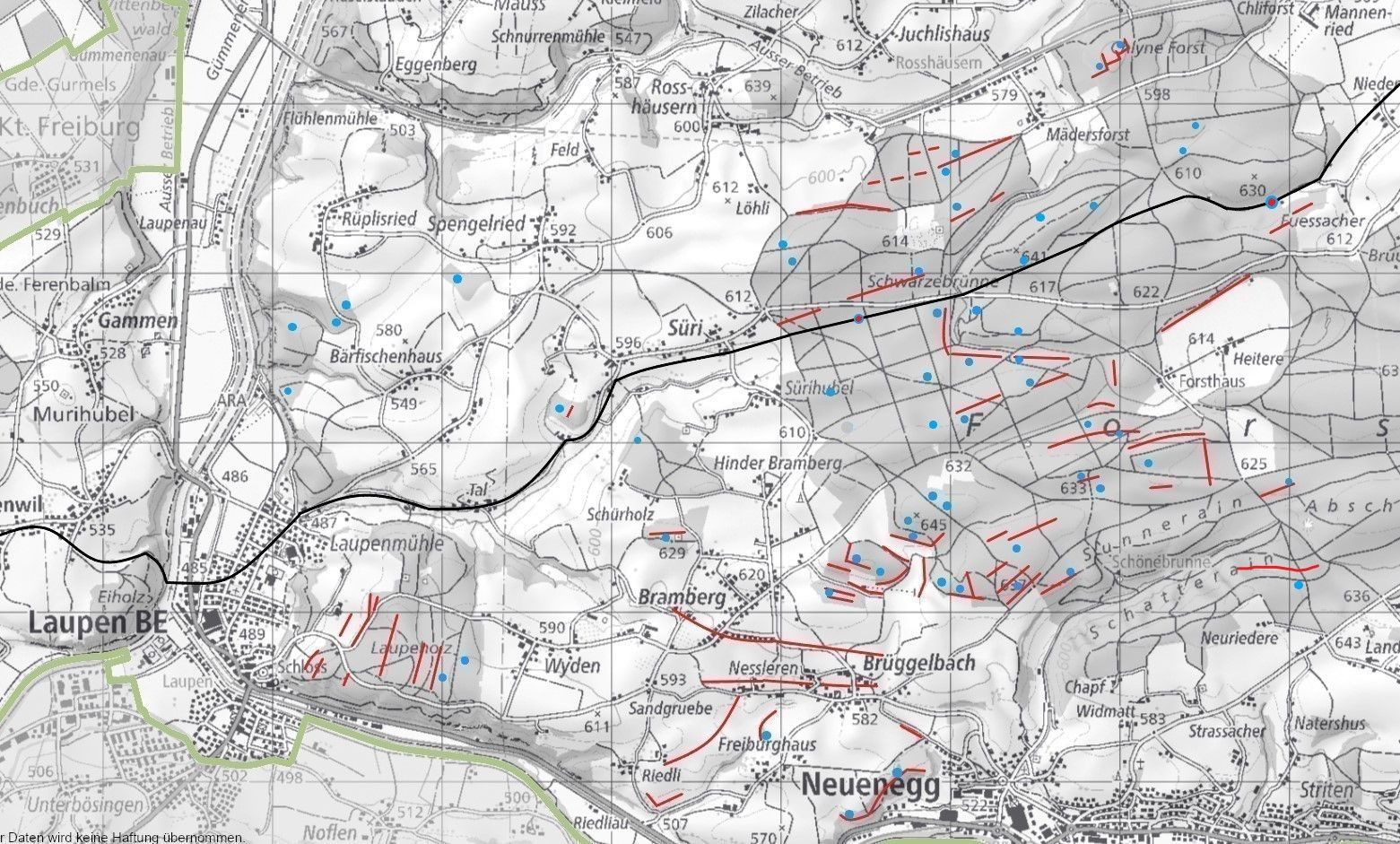

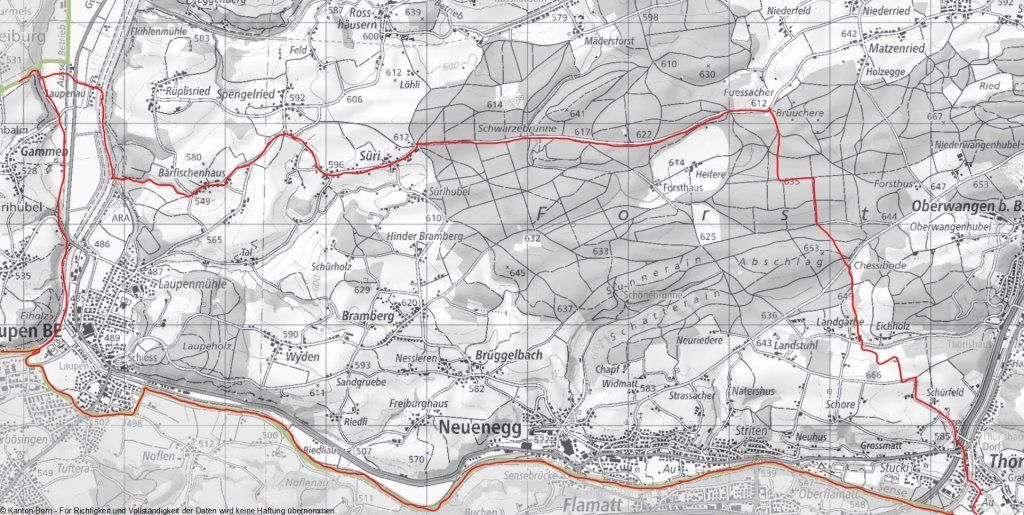

2023 hat der archäologische Dienst des Kanton Bern die Römerstrasse im Forst an drei Stellen freigelegt und Dokumentiert. Die Strasse ist sichtbar direkt auf den Humus gelegt worden. Kofferung und darübergelegte Verschleisschicht misst um 50 cm. Breite um 7 m. Seit dem Abzug der Römer ist die Strasse der Natur überlassen, die um 20-30 cm Humus darübergelegt hat.

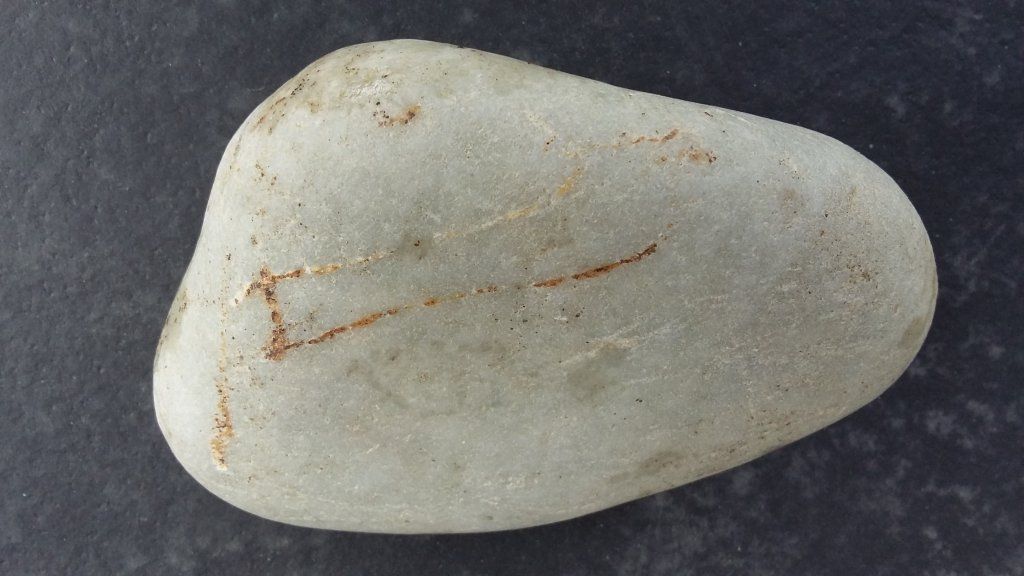

Meine Mitarbeit ermöglicht es, unter der Strasse gelegene Steine zu bergen, die zum Erstaunen ebenfalls Pflugspuren aufweisen, die aus antiker Zeit stammen müssen.